上不上幼小銜接,絕對是這個春天里,幼兒園大班家長們最糾結的問題!

今天的這篇文章,是圖圖媽在請教了兩位幼教專家,聊了很多一年級孩子的家長,并了解了一些小學和大部分幼兒園的現狀,總結的一些實操方法,非常有參考性,值得一看。

這些做法并不一定適合每個家庭,需要大家結合孩子的自身情況,未來小學需要面對的教育環境,來綜合評估。

看過文章,歡迎在評論區和我們聊聊,你認同圖圖媽媽的觀點嗎?你對教育部禁止開設幼小銜接班怎么看?你的對策又是什么?

不管你們的選擇是什么,我們都希望孩子擁有一個快樂的童年。

眼看圖圖明年就要上小學了,現狀是幼兒園去小學化,小學又拒絕零過渡,作為家長我必須去研究和準備。

這篇分享,是我最近請教了兩位幼教專家,聊了很多一年級孩子的家長,了解了一些小學和大部分幼兒園的現狀,總結的一些實操方法。

在寫具體目標和方法前,先把我的理念和目標擺出來,孩子要接受公立小學教育的、有共識的家長們可以繼續看下去,咱們也別爭論教育的終極目的、素質教育、公立教育的問題,這些不在今天的討論范圍。

小學入學的平均水平

是怎樣?

和京城幾位不同區的媽媽們聊下來,一個中等水平的入學起點總結下來是:

語文:拼音最好基本掌握;識字300-500左右,識字是孩子閱讀學習的一個基礎,往往家長太重視英語數學啟蒙,忽視了語文。

數學:20以內加減法。

英語:接觸過,會一些簡單的對話和單詞即可,零基礎的孩子也可以跟得上。但是有些課外閱讀和配音作業的難度不小,雖然不是必須要求。

書寫水平:很重要,大班以后要有意識有步驟的訓練孩子書寫習慣。

書寫不代表一定要會寫字,而是接觸過筆,訓練過手部肌肉,畫畫也是一種書寫,一定要有書寫的意識和基礎。

運動技能:很多小學在一年級都有明確的某項運動要求,比如圖圖的小學就要求入學不久就考核跳繩。

學習習慣:每節課45分鐘、寫作業的習慣、不遲到不曠課。

生活習慣:作息時間的調整、自理能力、交際能力(主動表達)

心理準備:對比幼兒園,師生比、師生關系都發生了改變;家長對孩子的期望也從家庭個性化標準向社會標準在轉移比重等等。

孩子能不能從“散漫”的幼兒園生活順利過渡到標準化的小學生活,能不能從有事找老師找爸媽的心理狀態轉變為個體去求學的狀態,這些都是新的問題。

學前班、培訓機構、家庭輔導

怎么選擇?

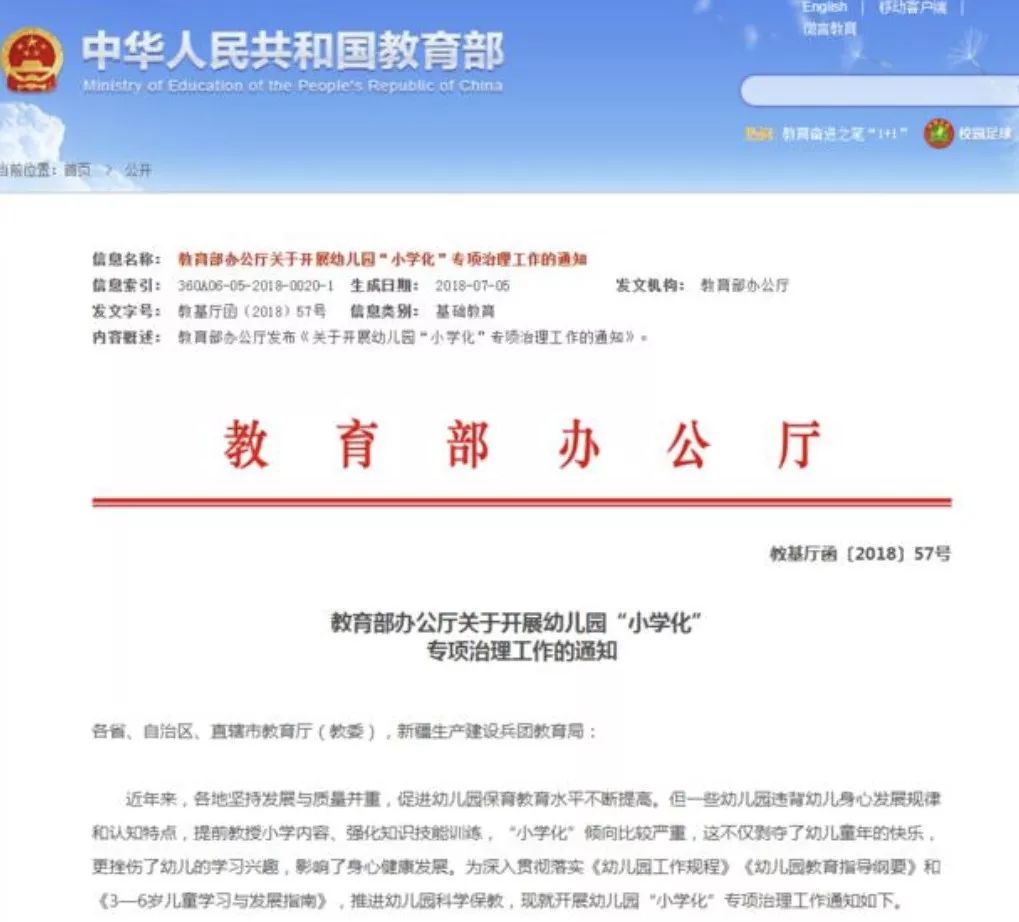

不久前,教育部辦公廳發布了《關于開展幼兒園“小學化”專項治理工作的通知》,要求對于提前教授漢語拼音、識字、計算、英語等小學課程內容的行為,堅決予以禁止。

教育部文件

對于幼兒園布置幼兒完成小學內容家庭作業、組織小學內容有關考試測驗的,要堅決予以糾正。社會培訓機構也不得以學前班、幼小銜接等名義提前教授小學內容,各地要結合校外培訓機構治理予以規范。

上周請教一位北師大的幼教領域研究多年的教授,他語重心長的和我說,一定不能讓孩子毫無準備的直接上小學,但是需要準備的絕對不是簡單的語數外,更多的是心理狀態、學習習慣的正確預期和準備。他建議我有條件的話,首選是自己在家教孩子,不需要上幼升小銜接班(教育部已發文禁止),也無需通過培訓機構去拔苗助長。

教授的建議我分享給大家,道理上一定是正確的,但是我不認為這些做法適合每個家庭,還是要具體問題具體分析。

如何制定適合自家孩子的

幼升小準備計劃?

➊ 一定要認識和你家孩子同一個小學,高一屆的家長!!!

這一點太重要了,如果通篇你都不記得了,請記住這一點。因為即便是同一個城市,同一套教材,每個學校的教學方法、學校文化、特長班等等都是不相同的。所以要精準的掌握你家孩子需要面對的教育環境是怎么樣的。

我從確定了圖圖上哪個小學開始,就混跡他們的學校家長群,也認識了幾位在同一小學就讀的,比我們高一兩屆的家長。

我會從他們身上了解到很多學校的真實情況,比如吃的怎么樣,老師什么風格,特長班是哪些,孩子們入學的平均水平,老師的要求,等等。

認識高一屆的家長,就如同站在孩子的下一步指導眼下這一步,你說重不重要?

➋ 了解幼兒園大班的教學內容

我發現圖圖的幼兒園,即使是沒有教什么知識,也在給孩子有意識的做幼升小的準備:

比如老師開始要求孩子每天寫“幸福日記”,可以隨便畫點什么,也可以孩子說家長記,這是為了讓孩子慢慢養成完成作業的習慣;

比如開始練習跳繩,每天都要回家練習,并填寫跳繩記錄表,這也是為了孩子能夠上了一年級掌握學校要求的技能;

比如,老師開始增加每天孩子畫畫書寫的時間,是為了鍛煉孩子的書寫意識和能力;

比如,遲到曠課的要求更嚴格,這也是因為上了小學可不能隨便請假了。

了解幼兒園大班的教學內容,家長要認真配合,同時查缺補漏。

➌ 兼顧孩子的個性和興趣

寫了這么多,不是讓大家一味的知識灌輸,相反我更珍惜幼兒園最后一年,讓孩子在自己的興趣愛好上深耕,足球網球都是圖圖的最愛,我不僅沒有停掉,還增加了課時,如果能讓孩子很早的發現自己所愛,這才是一生的收獲。

➍ 有意識的讓孩子接觸小學生朋友

有時候你給孩子講再多理論和故事,都不如認識一個一年級的小哥哥小姐姐來的實在。同伴的影響和交流,對孩子是最好的環境影響。

世界不是完美的,教育也一樣,

我們做父母的

要理智思考,要有遠見,

但也要落到自己選擇的教育環境中。

幫助孩子開啟求學的第一步,

我可以做的不夠好,

但是我不能什么都不做。