1955年畢業生合影

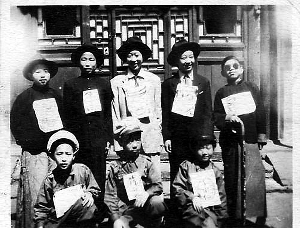

1949年春,五年級甲班表演話劇《打到南京去,活捉蔣介石》的8位演員,前排左二為劉興家飾演蔣介石

前門小學的前身為建于1868年的巴氏覺羅學堂,校址位于前門外打磨廠內中段路北的李真人祠,是原崇文區境內最早的公立小學,招收的學生都是清朝貴族和達官貴人子弟。

1903年,巴氏覺羅學堂在鐵柱宮廟的基礎上進行擴建,更名為“鐵柱宮學堂”。紅色的廟門就是學校的大門,進大門后迎面是一個照壁,由兩邊進入院內。學校分前院、中殿、后院三部分,前院庭中的兩棵老槐樹,枝干高大如傘,覆蓋大半個庭院。每到春季,滿院槐花飄香沁人心脾,伴隨著學童們瑯瑯的讀書聲,年復一年。

1912年,鐵柱宮學堂更名為京師公立第十七小學校,但老百姓仍稱她為“鐵柱宮小學”。1915年,學校更名為京師公立第十六高等小學校。1918年,學校更名為京師公立第二十四小學校。隨后又幾經變遷,直到1996年,最終確定校名為前門小學,這個校名也一直沿用至今,如今學校坐落在東城區的東興隆街上,毗鄰新世界商場。

百余年間,悠久的歷史賦予了前門小學深厚的傳統校園文化,形成了優良的校風。一批批優秀畢業生像著名導演郭寶昌,就是從這所百年老校走向自己光輝的未來。

從“童子軍”到“強者貝貝”

1933年,按市教育局要求,各小學組織教學研究會,研究教育方法和各科教學。當時的京師公立第二十四小學校風氣很好,小學生都知道愛國、勤儉節約、助人為樂。學校有校刊,每人均可以投稿,散文、詩歌、漫畫均可。同時,學校開設“童子軍”課,有體育老師任教。該課程是當時的教育部門仿效歐美建立的一種少年課程,內容有結繩法、救護、野營生活、升旗等訓練。有時童子軍們也到街上維護交通,還做提倡文明的宣傳活動。四年級以上的學生,每人都有一身童子軍服、一條法繩、一個五尺長的圓木棍、一把小刀和一個口哨。這些物品可以用來搭帳篷、搭擔架、做升旗旗桿等用。“童子軍”課也要考試,并參加每年全市范圍的檢閱和評比。

現如今,“童子軍”課已經不復存在,但是學校一直注重培養學生的生活技能。1992年,前門小學首開先河在學校進行寄宿、走讀雙軌實驗,經過多年的不斷實踐,如今已經有了一套比較完善的管理模式。低年級特別是剛入學的孩子,只有六七歲,學校會對他們進行生活訓練,讓孩子盡快熟悉學校,適應住校生活。而對于他們的訓練不僅包括穿衣服、疊被子、系鞋帶、洗漱等生活技能的指導,還包括了團結友愛的品德教育、自己的事情自己做的勞動教育、不做危險動作的安全自護教育、鹽水漱口飯前洗手的防病知識等多個方面。生活技能的傳授課程化,是培養學生生活自理能力的有效途徑。在生活課程推進的過程中,為了使知識的傳授規范化,促進預期目標的達成,還細化指導,設定量化的評價標準,例如:學生宿舍內務要做到“三齊兩平一凈”,即被子齊、推拉箱齊、臉盆齊、床單平、枕頭枕巾平、地面凈;推拉箱內物品擺放整齊、有序;包內的臟、凈衣物分開疊放好;毛巾要分類疊好掛放整齊等。對于中、高年級,則是注重良好習慣的培養以及心理生理的輔導。

學校還針對住宿生舉辦“強者貝貝”比賽,首先讓500余名住宿生答寫關于生活技能知識的問卷,選出前100名,再通過疊被子、刷牙、洗臉、洗耳朵等實際能力測試,最終選出前10強,授予“強者貝貝”稱號,也用此鼓勵住宿生學會獨立。

從反蔣話劇到英文童話

百余年間,前門小學多次根據時代背景自編話劇,學生們通過演話劇,深刻地理解并銘記社會現實。1934年,學校更名為市立打磨廠小學。當時的歷史課文中有關于革命烈士徐錫麟刺殺滿清官員恩銘的文章,學校就根據課文組織學生自編自演話劇《徐錫麟刺恩銘》,演出效果很好。雖然很短、很業余,但是對師生都進行了愛國主義的教育。

1949年1月31日,北平和平解放。據老校友劉興家回憶,當時的北平,老百姓歡慶解放,幾乎天天鑼鼓喧天,鞭炮齊鳴,墻壁上貼滿了“打到南京去,解放全中國”、“打到南京去,活捉蔣介石”的各色標語。劉興家所在的五年級甲班的班主任門樹芳老師和體育老師支老師給學生們編了一出《打到南京去,活捉蔣介石》的活報劇,準備到街頭演出,劇中主要角色有蔣介石、李宗仁、陳誠、宋子文、杜魯門和丘吉爾等。當時的小演員每個人的脖子上都掛著牌兒,上面畫著人物的漫畫頭像和名字,還有女同學女扮男裝演出。劉興家還記得當時自己扮演的蔣介石第一個出場,唱道:“共軍的兵馬真厲害,奪取了東北又取淮,五個兵團不頂用,打到南京怎么辦?怎么辦?怎么辦?打到南京怎么辦?”之后幾個“罪犯”陸續登場,自述罪行,而當“解放軍戰士”和“老百姓”出現時,“罪犯”個個舉起雙手,渾身發抖,丑態百出。特別是演到蔣介石耷拉腦袋被活捉時,觀眾們群情激奮,高呼口號:“打到南京去,活捉蔣介石!打到南京去,解放全中國!”感人的場面至今難忘。該劇接連演出了好幾場,受到學校的表揚。

現在,學校也鼓勵學生們自編自演話劇,特別是英文話劇,學校一直舉行“英語小小劇”匯演。所表演的十幾個節目,全部由一至六年級學生自編自演,并且全部用英文演出,包括英文童話故事、英文兒歌等。學校鼓勵學生自己編故事、找材料,嘗試將中文翻譯成英文,遇到困難時主動請教師幫助,既鍛煉了英語能力,也從“要我學英語”變為“我要學英語”,符合學校自主教育的辦學特色。

從“童勇”足球隊到輪滑舞龍隊

1928年,學校處于京城外一區,曾組織“童勇”足球隊,參加了北平市夏令營小學生足球賽。學校一直重視學生的身體鍛煉。老校友魏欲生曾撰文回憶:自己在校時,學校并沒有大操場,但每到高年級有體育課時,學校就會組織學生列隊走到附近一所小學的操場來進行體育活動,像踢足球、開運動會等,都要借用這里的場地。

隨著時間的更迭,校園環境越來越好,也有了大操場,學校便在操場的一側,安置了聯合器,有爬繩、爬桿、鐵梯、繩梯、吊環、秋千等,供學生們鍛煉及玩耍,每天學生們都能玩得不亦樂乎。1986年,在北京市田徑運動會上,學校五年級的43名學生參加了入場式,他們的藤圈操還獲得一致好評。

國慶50周年閱兵儀式上,學校的輪滑隊也進行了精彩的表演。之后,前門小學還從中國龍燈故鄉重慶市銅梁縣定制了兩條適合小學生舞動的金黃色工藝龍,將“舞龍”這一民間體育項目正式引入學校輪滑隊。舞動每條長龍由11名隊員完成,隊員全部腳穿輪滑鞋,其中10人持棍撐起長龍,1人持繡球在前面戲龍,引誘龍去搶撲、戲耍,盡力模仿龍戲寶珠的各種姿勢。這項運動促進了學生對傳統文化的了解和繼承,將傳統與現代兩種體育運動完美地結合在了一起。