弘揚官營秘色窯文化。

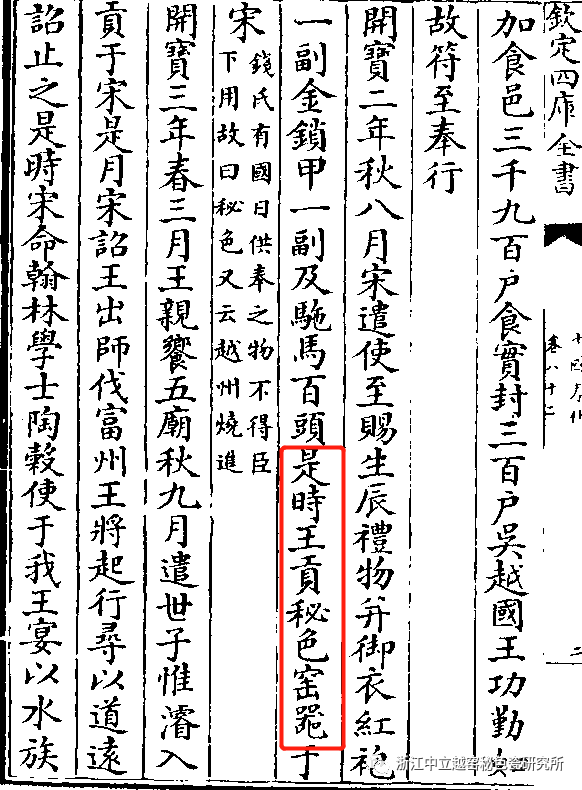

“秘色窯”錢王一家之言最有話語權威,可以一句頂萬句,相傳千年。“秘色窯”的源頭在錢王貢奉冊上有字有據可查《吳越六·忠懿王世家》。自宋、元、明、清傳承有續,又錄入了《欽定四庫全書》,成為國志,代代相傳,傳統文化。

中國歷代重史,都有字有據記錄,又錄入的《欽定四庫全書》,成為國志。習總書記給我們指明標準:要讓文物說話、歷史說話。此講很清楚,以官方正史古藉文物歷史記錄為準繩。

今一些毫無依據的大膽猜想,標新立異說,在謹慎求證面前,是站不住腳的,僅只是娛樂行為。無法來替代、改變正真傳承有續的歷史記錄。今試圖推翻錢王“秘色窯”說、《欽定四庫全書》、方志記錄“秘色窯”說的歷史,更是不可能。

官方正史記錄:錢王《吳越六·忠懿王世家》、《欽定四庫全書》、《余姚六倉志》、《余姚縣志》為國志與地方志,是文物,又是記錄的歷史。

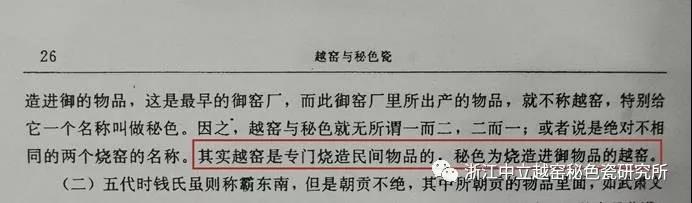

中國陶瓷考古泰斗陳萬里:越窯與秘色,絕對不相同的兩個燒窯的名稱。秘色是最早的御窯廠、越窯是專門燒造民間物品的。

習總書記:關于發掘好、利用好豐富文物和文化資源,讓文物說話、讓歷史說話、讓文化說話,推動中華優秀傳統文化創造。

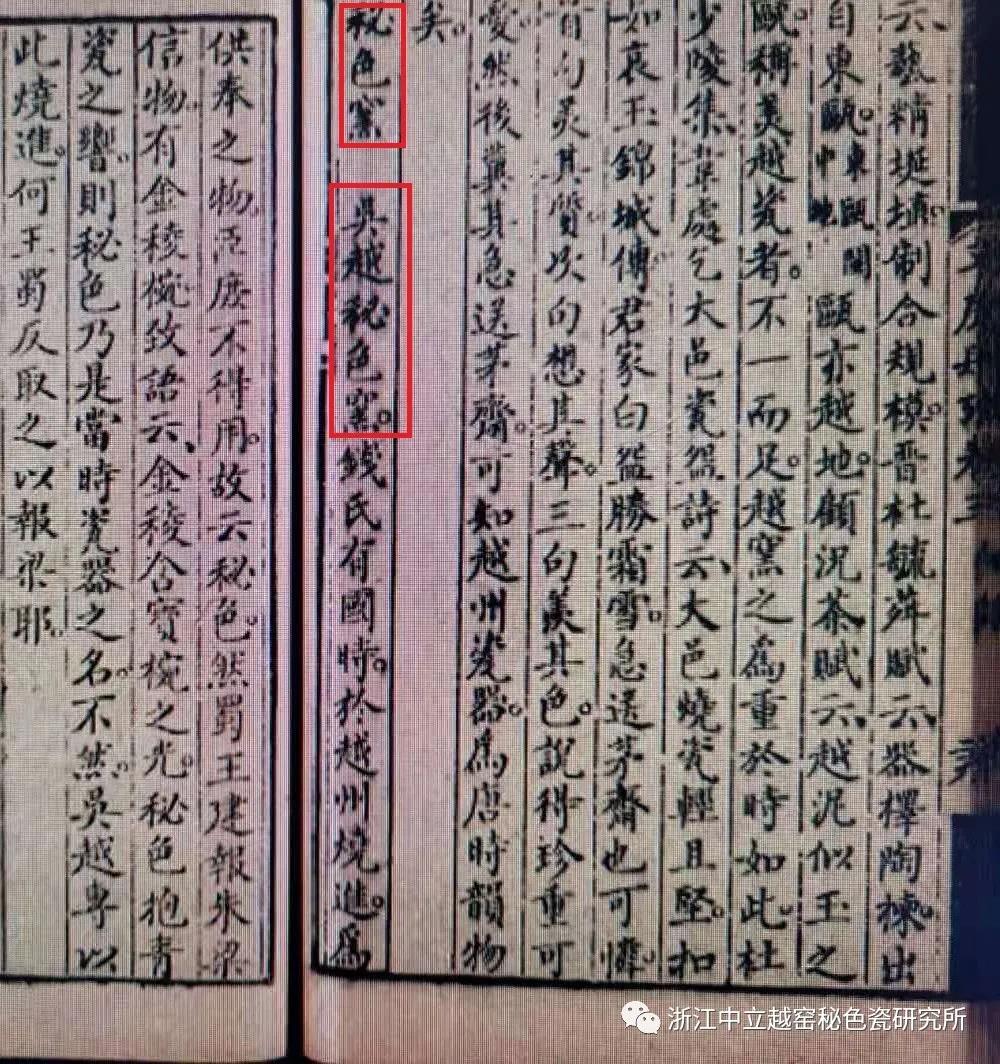

1. 正史記錄見文獻《吳越六·忠懿王世家》記載:是時王貢秘色窯器于宋。

錢王:秘色窯器即秘色椀、秘色盤等。秘色瓷從官營秘色窯里燒出來的。

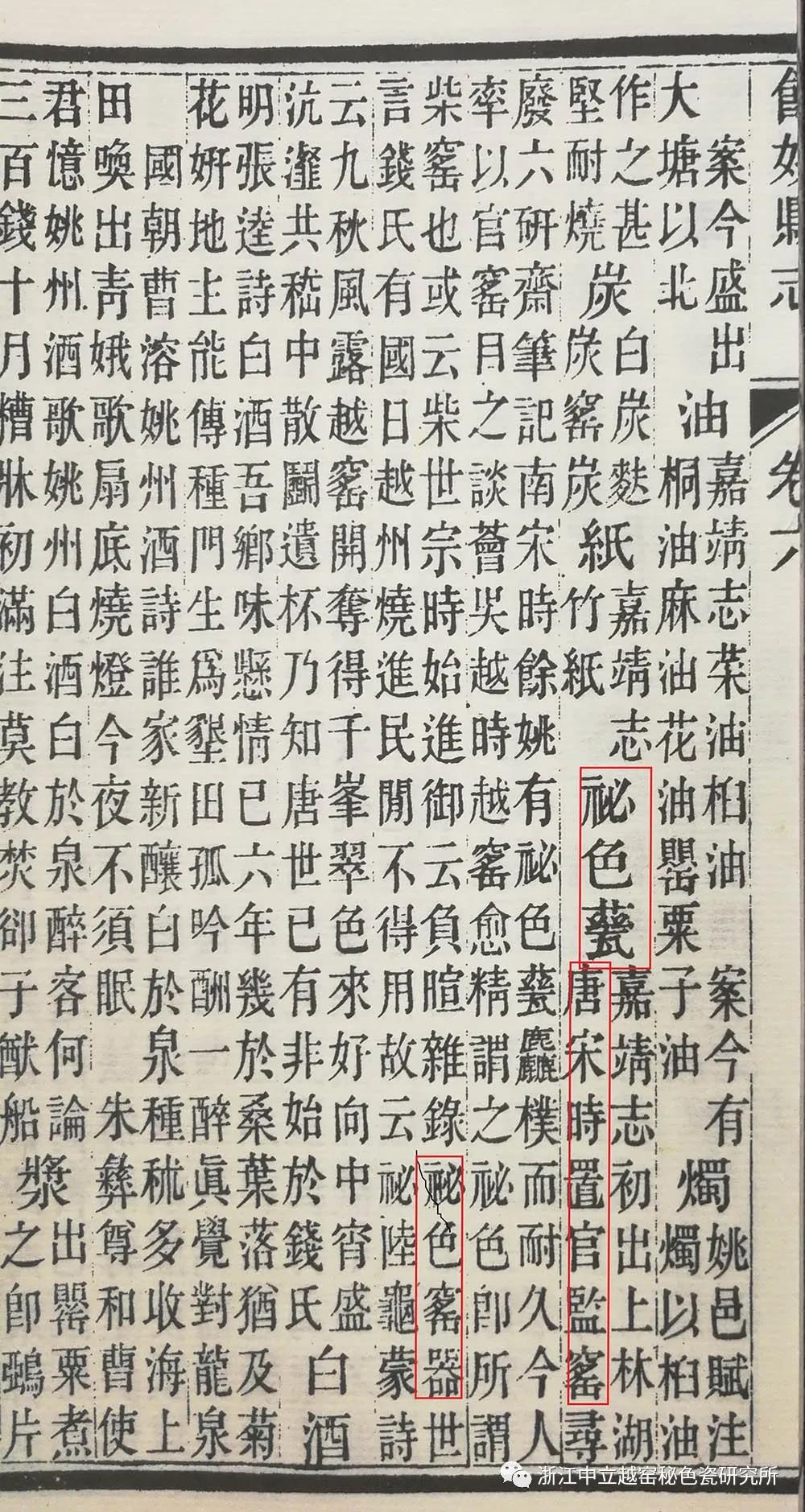

2.《余姚六倉志》卷十七錄入宋代顧文薦《負喧雜錄》《秘色窯》:世言錢氏有國日,焼進,物,民間不得用,故謂秘色。宋怡山《秘色窯》:進柴周者刓削尤薄。

3.《余姚縣志》物產巻六錄入宋《負喧雜錄》《秘色窯》記載。

二部《余姚六倉志》、《余姚方志》上林湖置官監窯,什么意思?

宋代顧文薦《負暄雜錄》對秘色窯有明確解讀,世言錢氏有國的那天,有了國號為寶大、寶正等,皇家自己在越州上林湖置官監窯,必先羅列于庭,燒香拜秘色進御,民間不得用,御用瓷,不能叫越窯,皇家窯另有窯名,故為秘色。為官營秘色窯與民營窯之別。

這是宋代人給我們解讀,(見《續資治通鑒》),(見《宋史》錢俶列傳必先羅列于庭,焚香再拜)13908頁。(陳萬里《陶瓷考古文集》23-26頁,紫禁城出版社,1997年。)陳萬里先生有相同解讀。

4.中國陶瓷考古泰斗陳萬里 著《陶瓷考古文集》越窯與秘色瓷 記載:秘色瓷,曾置官監窯,燒造進御物品,這是最早的御窯廠。越窯與秘色,或者說是絕對不相同的兩個燒窯的名稱。其實越窯是專門燒造民間物品的。

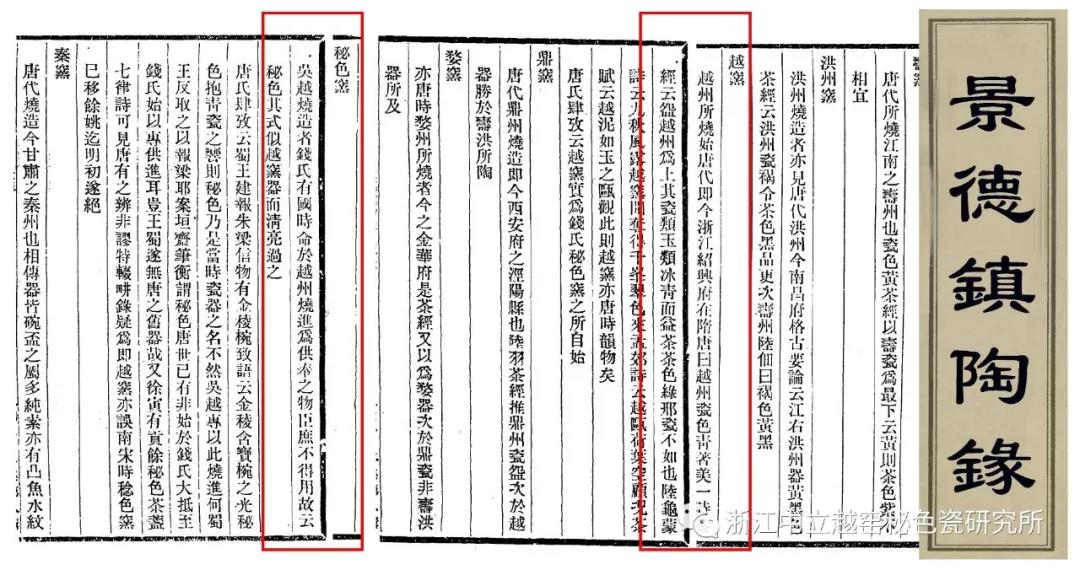

5.朱琰的《陶說》記載歷代瓷窯也作了考證。此書首刊于清乾隆三十九年(公元1774年),是清代研究中國陶瓷器的重要著作之一。

古窯考分窯:唐越州窯,第46頁、吳越秘色窯,第50頁、定窯,第52頁、宋汝窯,第55頁、宋官窯,、宋哥窯第60頁、龍泉窯第62頁、吉州窯第64頁、象窯、均州窯第66頁。毎窯分列淸楚。

6.唐秉鈞《肆考》,秘色窯 清乾隆四十三年(1778)竹暎山莊刻本

窯考分窯:越州窯,第127頁、秘色窯,第128頁、定窯,第129頁、宋汝窯,第129頁、宋官窯,第130頁、宋哥窯第130頁、龍泉窯第130頁、吉州窯第131頁、象窯132頁、均州窯第132頁。毎窯分列淸楚。

7.清藍濱南等著《陶錄·古窯考·秘色窯》記載“秘色,其式似越窯器,而清亮過之”。

古窯考分窯:唐越州窯,第101頁、鼎窯第102頁、吳越秘色窯103頁,耀州窯第105頁、吉州窯第105頁、象窯第107頁。毎窯分列淸楚。

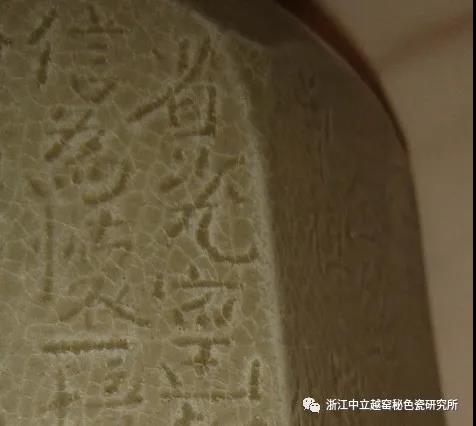

吳越窯址出土瓷片上明確刻:官窯、官坊、省瓷窯、秘色椀。與宋《嘉泰會稽志》,《紹興府志》《余姚方志》文獻記錄置官窯,得到相互驗證。今有人試圖把官營秘色窯說成民窯,要不得。千萬不要再說是民窯,不要誤讀。

見如下刻寫:官窯、官坊、省瓷窯實物。

五代“官窯”

“官坊”

省瓷窯

結語

上述“秘色窯”從錢王一家之言,到官方國史之言、方志之言、眾史家之言。此后著《陶說》、《肆考》、《陶錄》等稱為“吳越秘色窯”或“秘色窯”。不叫“越州窯”。是吳越有國日,臣庶禁用的窯。

《陶錄》二個窯有一個比對:“秘色窯,其式似越窯器,而清亮過之”。

據唐、五代、宋吳越窯址出土瓷片上明確刻:官窯、官坊、省瓷窯、秘色椀。宋《嘉泰會稽志》,《紹興府志》《余姚方志》文獻記錄置官窯,官營秘色窯與民窯不同之處,地位有天壤之別。