教育減負政策年年提起,今年尤甚。

3月起,教育部出臺了眾多的教育減負政策,強調學校教育的重要作用、避免校外培訓機構為教育增負:

4月25日,教育部印發《關于義務教育學校作業管理的通知》,要求各地把禁止留作業作為校外培訓機構日常監管的重要內容,防止校外培訓機構給中小學生留作業;

4月9日,教育部印發《關于大力推進幼兒園與小學科學銜接的指導意見》,明確校外培訓機構不得對學前兒童違規進行培訓;

4月2日,教育部辦公廳發布《教育部辦公廳關于進一步加強中小學生睡眠管理工作的通知》,重點提及校外培訓機構培訓結束時間不得晚于20:30,不得以課前預習、課后鞏固、作業練習、微信群打卡等任何形式布置作業;

4月6日開始,海淀開始執行錯峰放學時間,放學后將增加第一時段體育鍛煉和學業輔導,第二時間段增加興趣班與社團活動,時間到17:50;

3月31日,教育部基礎教育司司長呂玉剛在國務院新聞辦公室新聞發布會上表示,嚴禁中小學招生入學與任何形式的社會競賽掛鉤,嚴禁中小學校、社會培訓機構組織中小學生參加違規競賽活動;

3月31日,呂司長在“十四五”規劃“加快建設高質量教育體系”發布會上表示,要進一步加大校外培訓機構治理力度,同時進一步強化學校的育人主陣地作用,進一步增強義務學校的課后服務供給,保障課后服務時間。

培訓時間被擠壓、作業服務被取締、課后服務供給被義務教育學校搶奪,校外培訓機構的空間是否真的被擠壓殆盡?

并不是,最主要的原因是,家長對孩子更高的教育需求仍然存在。

一方面,雖然減負在提倡,而考試難度沒有減下來,家長和學生的課外培訓需求仍然存在。

學科類培訓機構,迎合的是激烈的成績競爭需求,家長們大都對孩子寄予期待,希望孩子讀好大學、找好工作、有更好的生活,但好大學、好工作的份額是有限的,社會競爭仍然激烈,家長對孩子的培訓需求不減。

另一方面,隨著我國消費水平的提高、國民素質增強,家庭用于兒童教育的支出逐年增長,對于孩子綜合素質的要求更高,對個性化、優質教育的需求反而逐年遞增。

(圖片來自新華網)

系列新規的出現,并不是壓制家長對孩子的教育需求、或一棒子打死校外培訓,而是迫使行業探索一條更優的教育路徑。

整頓校外培訓機構,最根本目的是減輕學生和家長負擔,矯正“以分數為王”的畸形發展。

中國教育科學研究員儲朝暉認為:對校外培訓機構的整頓,是為了引導教培機構遵從教育方針,為學生多樣性學習服務,形成良性的教育生態。

中國民辦教育協會研究會副會長馬學雷則表示,政府在做的,是基礎教育的系統性改革,其目標是建設公平、有質量的教育生態,從校內到校外,教育到教學,從學習到評價,從考試到招生進行系統性改革。政策的整體邏輯是希望校外教育配合整個基礎教育的系統性改革,不要助長教育焦慮,而不是杜絕校外教育。

教育政策的改革,最終是要將家長老師從緊盯“分數”的狀態,到關注孩子的“成長”,這是回歸教育的本質,這樣的大環境下,培訓機構如何走出一條健康發展的路?

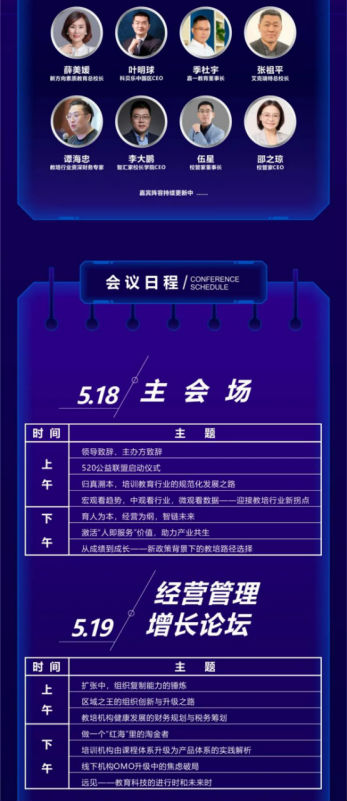

5月18日—5月19日,在2021第六屆中國民辦教育科技節上,校管家將攜30+行業大咖,共同解讀行業政策,歸真溯本,探討規范化健康發展的路徑模型。

此次會議,在校管家在全國民辦教育協會的指導下召開,主題為“育人為本,智鏈未來”。大會邀請了好未來、新東方等行業領頭羊和20多家區域龍頭機構,以及騰訊、阿里、華為、有贊等科技、互聯網行業的引領者,共同探討在新政之下,如何從教學教研、運營實踐、數字化變革等不同維度推動行業創新發展。并且有地方教培龍頭,帶來干貨分享,首次公開其“修煉秘訣”,分享如何立足本地,向下扎根。

關注公眾號校管家,回復“報名”,即可參與會議。

據悉,校管家主辦的中國民辦教育峰會已成功舉辦了5屆,從最初的客戶感恩答謝會,衍變成為一場行業峰會,今年,在全國民辦教育協會的指導下,“民辦教育峰會”迭代成“中國民辦教育科技節”。作為此次科技節主辦方、民辦教育管理軟件領域的標桿企業,校管家希望,與從業者一起,在教培行業的新拐點,回歸育人的本質、假以科技的能量,讓未來的教育綻放璀璨光芒。