龔循明個展 | 語言的漫游與秘境

文/程小雨

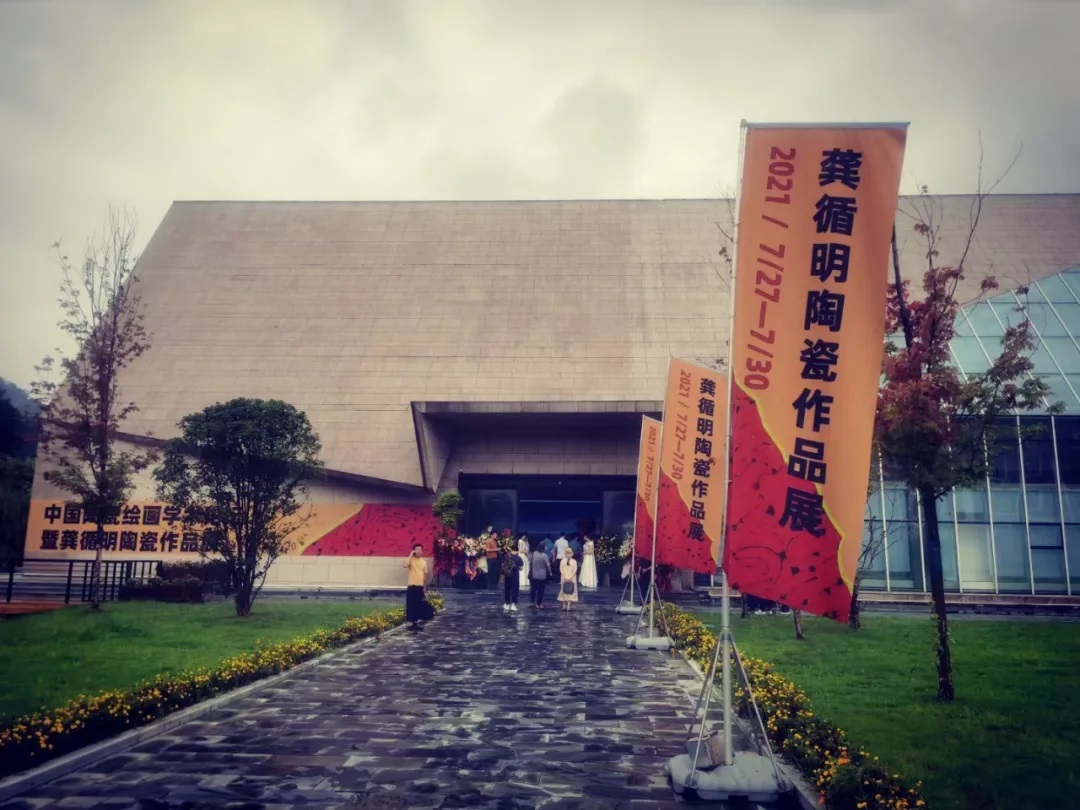

昨日,中國陶瓷繪畫論壇暨龔循明陶瓷作品展在景德鎮三寶文創中心拉開序幕。景德鎮作為一座具有千年歷史的造瓷之城,其當下的發展似乎走向了兩條鮮明的分支,一面是作為千年技藝傳承的古老載體似乎正在歷經永續的薪火相傳,而另一面以陶瓷為載體走向自我精神探索,走向當代性文明轉述與敘事成為中國美術領域另一值得深思與挖掘的奇景,尤以近十數年來此起彼伏,不斷被反復實踐、探討以及致力于在理論層面有所建樹的中國陶瓷繪畫的研究成為備受關注的“美術現象”。

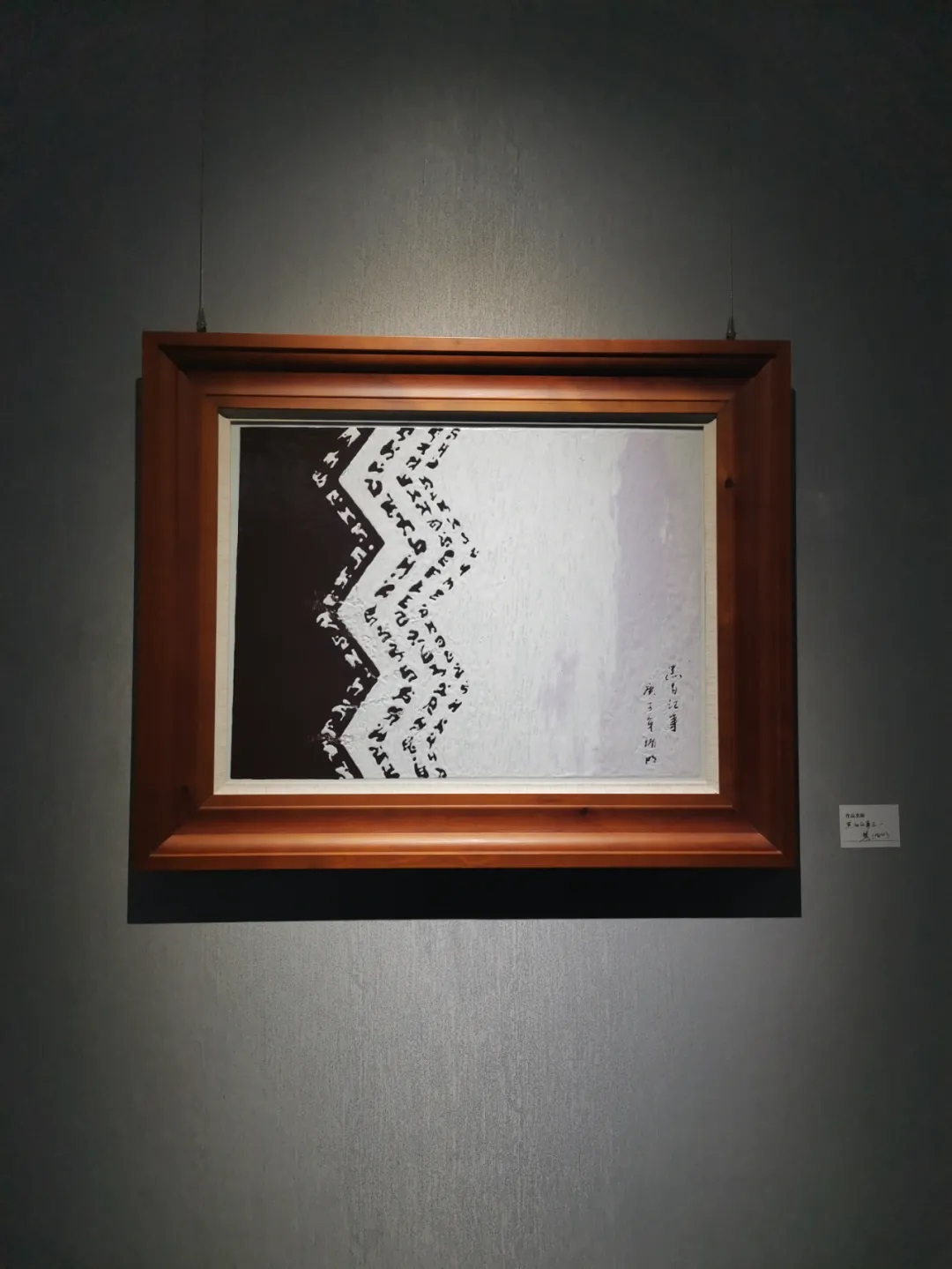

《黑白記事》之一

事實上,此次中國陶瓷繪畫論壇暨龔循明陶瓷作品展是一場以藝術家龔循明的展覽個案所進行的對陶瓷繪畫的一種觀察與探討。作為穿越數十年陶瓷藝術實踐歷程,并在不同時期展現自我獨特探索,尤在當代陶瓷繪畫領域彰顯語言力量、探索強度的一位藝術家,龔循明無疑是從其自身角度所累積的個人智識、自我綿密的精神塑造、語言的豐富性還是作為觀看中國當代陶瓷繪畫探索的一個具備了獨立創造精神的典型樣本與切片,顯然一直深受景仰與矚目。

《印象山水》之十二

但這種矚目所要求的注意力不是一種耀眼的強度,而是如同長久的凝視,凝視和想象一個藝術家如何經由漫長的身體與精神的雙重勞作,無數次來到和趨近某個臨界點,在這里,藝術語言幾乎總是得到某種微妙、深邃的提純,得到一次類似“寫作”的完成,一次孤獨的狂喜。那么,我們看到,所有作為一個藝術家的過程被凝結成他的作品,這以沉默而又顯露詞語光輝的“作品”成為觀看者耳畔隱秘的絮語。

《拜》

關于此次展覽,龔循明提出了自我長期的系列深思,“陶瓷繪畫于景德鎮而言是一個古老的話題嗎?如果除去陶瓷的概念回歸到繪畫本身究竟從何溯源?陶瓷繪畫如何寫作當下,關注現實?去技巧、去形象塑造又如何呈現繪畫的面貌?繪畫不是簡陋與粗鄙的,繪畫是正義。”無疑,這些問題將被作為一個不斷深入繪畫精神腹地的創造者在探索中抽絲剝繭地解析。

《紅松》

縱觀龔循明長達數十年的陶瓷繪畫探索,從傳統人文語境的呈現到以地理與精神意義上的身心游走介入到繪畫實踐再到當代性開放語境中的繪畫轉述,始終貫穿著其對材料及繪畫性本體語言的深度思考。關于材料在陶瓷繪畫語言建構中的認知事實上比任何其他畫種都更加緊迫,甚至決定了陶瓷繪畫語言之獨立性的堅實結構與邏輯。應該說漫長的藝術實踐使得一個以陶瓷為創作媒介的藝術家最終回到繪畫本身,“走出材料”也成為龔循明在關于繪畫本體語言的探索過程中反復被強調和提及的命題,是否可以理解為當語言的石頭潛入精神的淵流,一個藝術創造者對“材料的管轄”則漸趨自由,材料也同時必定在被強烈意志所打開的精神迷宮之前,舒展任何尚未被開啟的觸須,即謂之一種“可能性”,“可能性”正是成為當下陶瓷媒介探索中不斷被試探、拓展以及被無限想象的一種“邊界”本身。

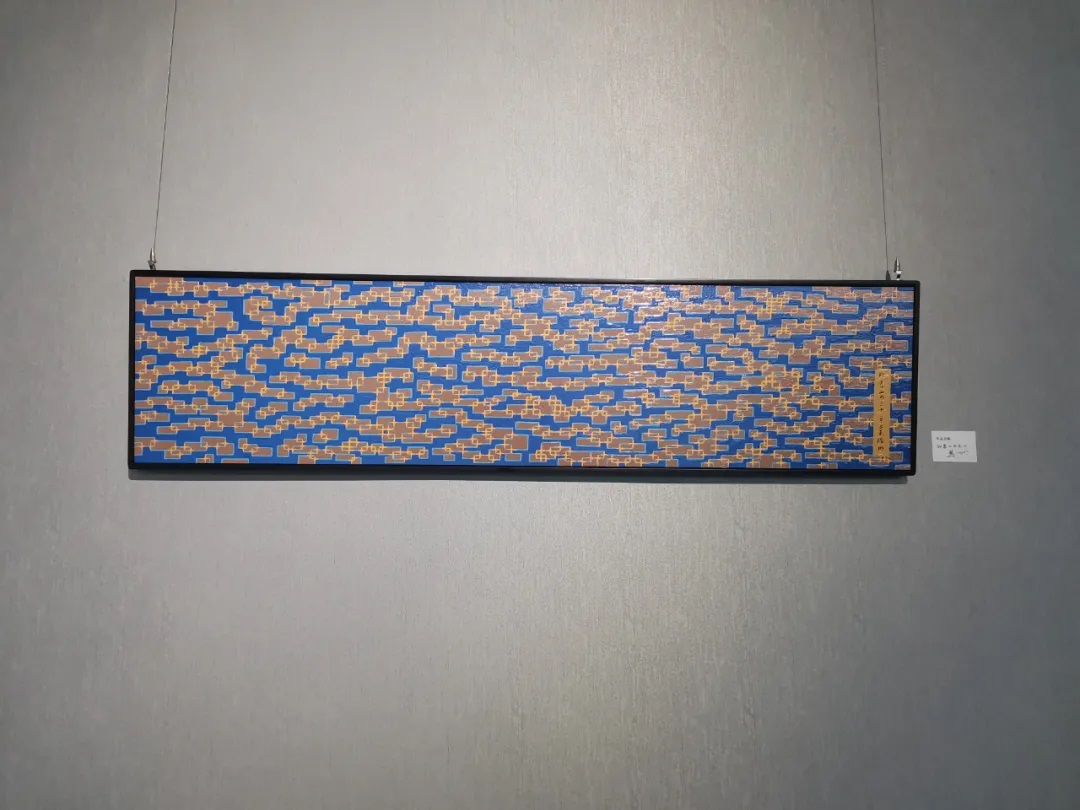

《印象山水》之五

以藝術家龔循明在陶瓷繪畫領域中的探索為觀察切片,我們看到其展出的近年作品,對陶瓷繪畫語言的建構基建于對材料的駕馭,對繪畫精神和語言的純化以及身體力行的藝術實踐與理論建構之間的轉化、反哺關系。尤其在其反復將繪畫視為一種“寫作”過程的認知表述中,事實上是將繪畫視為由身體的勞作、語言的邏輯建構及想象力的漫游所共同完成的演繹過程。我認為,這種表述充滿了龔循明作為一個創造者的某種“預言”,即預言一個觀者是否能基于觀看還原創造者那種神秘、獨立之身份的“在場”,視網膜的印象又能否顯影為對一個充盈的創造與思考過程的觸及,而這種預言在龔循明近些年創作的作品中似乎彰顯為我們能夠以某種綿密的感知力度進入其構建的語言秘境之中。

《日常》

此次展覽中的作品從“印象山水”到“庚子記事”以及“當下繪畫”系列,題材上的跨度,語言與技藝的不同推衍架構起一座具有縱深視覺與精神內核的“塔柱”,我們或許能從這種跨度中看到,創造者探索語境與凝視對象的變遷以及在時間中精神軌跡的流變。這里,必然呈現為飽含技藝的變革,個體將繪畫又究竟置于現實語境的何種位置并如何轉述這種現實,這是一個創作者的日常常態與表現為高強度的內在省思和對外部世界覺察力之間所存在的一種張力,而后者令當下的陶瓷繪畫更顯著地介入到當代社會與文明的思考之中。

《印象山水》之十五

詩人波德萊爾曾說,一首詩在它被寫下之前就存在了,而偉大的畫家巴爾蒂斯在其回憶錄《少女與光》中援引此句寫到,“一幅畫、一首詩當然不能作為偶然事件,它們極其自主獨立,它們自帶激烈的力量,無需任何憑借”,作為一個在漫長的歲月中始終保持著自我創造力的探索者,或許,龔循明在那些隱秘的獨屬于自己的繪畫寫作時刻,也曾深喑此理,而觀者最為極致的體驗也莫過于凝視一幅時感到它早已存在,獨立而充滿某種醒覺的意義。

《庚子記事》之一

開幕現場